算盘漫谈

作者:邸永君

日期:2007-07-11

浏览次数:3186

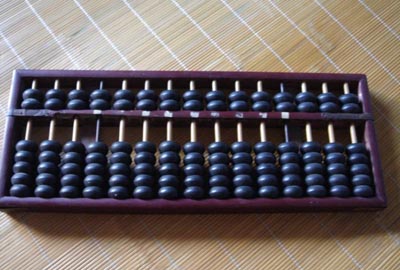

木质算盘

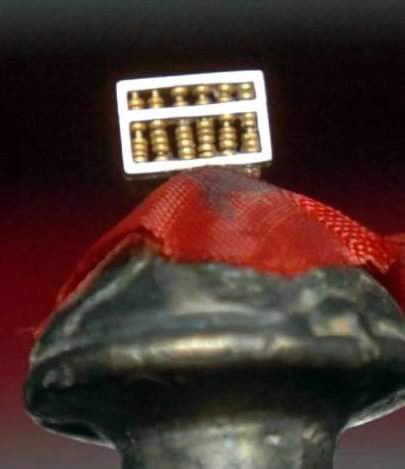

清代袖珍金算盘

算盘,是我中华先人独创的一种成熟的计算工具,素有“中国计算机”之美誉。在现代计算机出现之前,它一直是最为方便快捷的计算之器,于开发我炎黄子孙的智力,协助世代商家的经营,功莫大焉。

主流算盘,皆以木为之。四周作框,中植纵杆若干,名曰“档”。每档贯木珠七枚,用横木隔为上二下五,横木名曰“梁”。记数时,梁下每珠作一;梁上每珠作五;左档各珠值皆为右档之十倍。除木质框架外,还有用铜、铁等材料为框架者;而算珠亦可由金属、玉石等材料制造而成。

考算盘之起源,为时甚久。因以珠助算,故运用算盘进行计算亦称珠算,是由古代“筹算”演变而来。关于算盘起源问题,至今众说纷坛,莫衷一是。归纳起来,大体有三说。一是东汉、南北朝说,由清代浙江巡抚、数学家梅启照提出。根据是汉末徐岳所撰《数术记遗》,书中共罗列算法十四种,第十三即“珠算”,并有“珠算,控带四时,经纬三才”之语。这也是“珠算”一词于中华古籍的最早出处。至北周时,数学家甄鸾对上述文字注释曰:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间一分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。至下四珠所领,故云‘控带四时’。其珠游于三方之中,故云‘经纬三才’也。”但质疑者众,认为此书描写的珠算,充其量不过是一种记数工具或者只能作加减法的简单算板,与真正的算盘不可同日而语。 二是元明说,由清代学者钱大昕提出。钱氏认为,算盘出现于元朝中叶,至元末明初开始普遍使用。元陶宗仪《南村辍耕录》卷二九《井珠》,引当时谚语形容奴仆曰:“凡纳婢仆,初来时,曰擂盘珠,言不拨自动;稍久,曰算盘珠,言拨之则动;既久,曰佛顶珠,言终日凝然,虽拨亦不动。”后人称此为“三珠戏语”。将老奴婢比作算盘珠,拨一拨动一动,说明当时算盘已很普及。宋末元初刘因所撰《静穆先生文集》中,有一首以《算盘》为题的五言绝句:“不作翁商舞,休停饼氏歌。执筹仍蔽簏,辛苦欲如何。”也是算盘在元代出现的明证。明永乐年间所编《鲁班木经》中,已有制造算盘的规格、尺寸的详细记载,徐心鲁《算珠算法》、程大位《直指算法统宗》等介绍珠算用法的著作也流行于世,因此算盘在明代已被广泛使用,当毫无疑义。明万历年间柯尚迁所撰《数学通轨》,载有13档算盘图,上2珠,下5珠,呈长方形,四周为木框,内有轴心,俗称“档”,档中间用一根横梁隔开,运算时定位后拨珠运算。其形制规格已与当今算盘几无区别。第三说,主张算盘起源于唐、流行于宋。此乃当代学人根据新发现的史料而提出。其依据有四:一是宋代名画《清明上河图》中,左端“赵太丞药店”柜台上画有一架算盘,经中日两国珠算专家将画面摄影放大,确认画中之物是与现代使用算盘形制类似的串档算盘。二是民国十年(1921年)在河北巨鹿县一宋人故宅中,曾挖掘到一颗木制算盘珠,已被水土淹没八百年,但仍可见其为鼓形,中间有孔,与现代算珠毫无二致;三是刘因是宋末元初人,其《算盘》诗,认为是描写宋人生活亦合情入理。而陶宗仪“三珠戏语”所见元人谚语中已有算盘珠之说,也反映出“是法盛行于宋矣”(《四库全书总目提要》“算法统宗”条)。四是元初的蒙学课本《新编相对四言》中,有九档算盘图一幅,既然在元初已为训蒙内容,可见已是寻常之物,其出现至少可上推到宋代。此外,从宋代算盘形制之成熟,算学家多认为算盘诞生应可上溯至唐代。因为唐宋之间曾经历五代十国战乱时期,科技发展滞缓,算盘诞生于此时的可能性较小。而唐代是中国历史上的盛世,经济高度都较发达,对新型计算工具的需求迫切,使用千年的筹算在此时演变为珠算的可能性极大。笔者认为既然无确切史料和考古实物作为佐证,取“宋代发明算盘”之说更加稳妥。

应用算盘计算,需要熟记口诀。口诀又可分为加法、减法、乘法和除法口诀。口诀是经无数计算前辈在应用算盘的过程中逐渐积累而成的,而明代数学家程大位(1533~1606)为集大成者。大位,安徽休宁县人。少年时代兴趣广泛,博览群书,尤其对数学有浓厚兴趣。成年后开始经商,注意收集和研究古代与当时的数学著作,于明万历二十年(1592年)写成《算法统宗》,详细记述了珠算的定位方法和加减乘除口诀。《算法统宗》所记述的珠算口诀已相当完备,至今仍在使用。他还最早提出了珠算开平方和开立方的方法,为珠算应用领域的拓展做出了重要贡献。在明、清时,此书曾“风行宇内”,曾被多次翻刻和改编,凡学习珠算之人,几乎家家皆有。

学习算盘的过程,同时也是开发儿童智力的过程。人的智力,是指人在认识客观事物过程中形成的稳定的心理机能,包括注意力、想象力、观察力、思考力、判断力、感知力和记忆力等多个基本因素。它能够使人能动地判断与分析,从而有效地认知世界。这种运用认识解决实际问题的功能,完全是由人脑承担。所以,所谓智力开发,就是有效地促进大脑机能的提高。而打算盘、运用口诀的过程,使脑中建立起“脑像图”,用心算驾御珠算、二者相辅相成的技能,使珠算应用者的智力得到提高。同时,珠算必须用手,而且往往是双手并用,十指上阵,还可促进儿童左右脑平衡发展。珠算高手,多可双手并用,右手拨珠,左手清盘,甚至双手同时拨珠,大大促进了大脑整体功能的开发,使人的视觉、听觉、触觉及整个肌肉都能协调一致,真“心灵手巧”之现实应验也。算盘和珠算,多自儿童时开始接触,而算盘的简易直观,又非常适合儿童思维的特点。儿童时代的心理特点是好奇,长于认识具象的事物。而作为计算工具的算盘,对初学的儿童来说,既是教具,又是学具,也是玩具。当初次接触算盘时,珠拨则数出,珠动则数变,与游戏相仿佛,颇有乐趣和吸引力,可以培养起浓厚的学习兴趣。同时算盘示数计数简单明快,其以珠学数,经档定位,层次分明;加中有减,减中有加,乘除互逆,算理算法清晰,口诀易学好记,对成长过程中的未成年人而言,堪称智力体操。

因在过去几百年中珠算普及率奇高,所以珠算口诀许多已超出数字计算的范畴,而变成熟语。如用除法口诀“三一三十一”来比喻将一物分为三份;用除法口诀“二一添作五”来比喻将一物分为两份;用加法口诀“三下五除二”来形容做事干净利索,如此不一而足,真是别有一番意趣。

于此“国粹”,炎黄子孙应备加珍视,倾力传承。学人中当有对其进行深入研究者。近人李俨先生著有《中国算学史》,在其第八章中,对珠算術、珠算起源、珠算加減法 、珠算乘除法等内容,表述甚详,对算盘与珠算来龙去脉之研究,功不可没。中国拥有对算盘的发明权,殆无疑义。后流传到日本、朝鲜、越南等亚洲国家甚至远传欧美,遍及世界,为人类文明贡献巨大。在计算机已被普遍使用的今天,古老的算盘仍具有顽强的生命力,尤其是进行加减法时,速度和准确率丝毫不亚于计算机。在对青少年智力开发方面,其促进作用也十分明显,因而在许多国家仍方兴未艾。因此,我们为能拥有这一大发明而深感自豪。

主流算盘,皆以木为之。四周作框,中植纵杆若干,名曰“档”。每档贯木珠七枚,用横木隔为上二下五,横木名曰“梁”。记数时,梁下每珠作一;梁上每珠作五;左档各珠值皆为右档之十倍。除木质框架外,还有用铜、铁等材料为框架者;而算珠亦可由金属、玉石等材料制造而成。

考算盘之起源,为时甚久。因以珠助算,故运用算盘进行计算亦称珠算,是由古代“筹算”演变而来。关于算盘起源问题,至今众说纷坛,莫衷一是。归纳起来,大体有三说。一是东汉、南北朝说,由清代浙江巡抚、数学家梅启照提出。根据是汉末徐岳所撰《数术记遗》,书中共罗列算法十四种,第十三即“珠算”,并有“珠算,控带四时,经纬三才”之语。这也是“珠算”一词于中华古籍的最早出处。至北周时,数学家甄鸾对上述文字注释曰:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间一分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。至下四珠所领,故云‘控带四时’。其珠游于三方之中,故云‘经纬三才’也。”但质疑者众,认为此书描写的珠算,充其量不过是一种记数工具或者只能作加减法的简单算板,与真正的算盘不可同日而语。 二是元明说,由清代学者钱大昕提出。钱氏认为,算盘出现于元朝中叶,至元末明初开始普遍使用。元陶宗仪《南村辍耕录》卷二九《井珠》,引当时谚语形容奴仆曰:“凡纳婢仆,初来时,曰擂盘珠,言不拨自动;稍久,曰算盘珠,言拨之则动;既久,曰佛顶珠,言终日凝然,虽拨亦不动。”后人称此为“三珠戏语”。将老奴婢比作算盘珠,拨一拨动一动,说明当时算盘已很普及。宋末元初刘因所撰《静穆先生文集》中,有一首以《算盘》为题的五言绝句:“不作翁商舞,休停饼氏歌。执筹仍蔽簏,辛苦欲如何。”也是算盘在元代出现的明证。明永乐年间所编《鲁班木经》中,已有制造算盘的规格、尺寸的详细记载,徐心鲁《算珠算法》、程大位《直指算法统宗》等介绍珠算用法的著作也流行于世,因此算盘在明代已被广泛使用,当毫无疑义。明万历年间柯尚迁所撰《数学通轨》,载有13档算盘图,上2珠,下5珠,呈长方形,四周为木框,内有轴心,俗称“档”,档中间用一根横梁隔开,运算时定位后拨珠运算。其形制规格已与当今算盘几无区别。第三说,主张算盘起源于唐、流行于宋。此乃当代学人根据新发现的史料而提出。其依据有四:一是宋代名画《清明上河图》中,左端“赵太丞药店”柜台上画有一架算盘,经中日两国珠算专家将画面摄影放大,确认画中之物是与现代使用算盘形制类似的串档算盘。二是民国十年(1921年)在河北巨鹿县一宋人故宅中,曾挖掘到一颗木制算盘珠,已被水土淹没八百年,但仍可见其为鼓形,中间有孔,与现代算珠毫无二致;三是刘因是宋末元初人,其《算盘》诗,认为是描写宋人生活亦合情入理。而陶宗仪“三珠戏语”所见元人谚语中已有算盘珠之说,也反映出“是法盛行于宋矣”(《四库全书总目提要》“算法统宗”条)。四是元初的蒙学课本《新编相对四言》中,有九档算盘图一幅,既然在元初已为训蒙内容,可见已是寻常之物,其出现至少可上推到宋代。此外,从宋代算盘形制之成熟,算学家多认为算盘诞生应可上溯至唐代。因为唐宋之间曾经历五代十国战乱时期,科技发展滞缓,算盘诞生于此时的可能性较小。而唐代是中国历史上的盛世,经济高度都较发达,对新型计算工具的需求迫切,使用千年的筹算在此时演变为珠算的可能性极大。笔者认为既然无确切史料和考古实物作为佐证,取“宋代发明算盘”之说更加稳妥。

应用算盘计算,需要熟记口诀。口诀又可分为加法、减法、乘法和除法口诀。口诀是经无数计算前辈在应用算盘的过程中逐渐积累而成的,而明代数学家程大位(1533~1606)为集大成者。大位,安徽休宁县人。少年时代兴趣广泛,博览群书,尤其对数学有浓厚兴趣。成年后开始经商,注意收集和研究古代与当时的数学著作,于明万历二十年(1592年)写成《算法统宗》,详细记述了珠算的定位方法和加减乘除口诀。《算法统宗》所记述的珠算口诀已相当完备,至今仍在使用。他还最早提出了珠算开平方和开立方的方法,为珠算应用领域的拓展做出了重要贡献。在明、清时,此书曾“风行宇内”,曾被多次翻刻和改编,凡学习珠算之人,几乎家家皆有。

学习算盘的过程,同时也是开发儿童智力的过程。人的智力,是指人在认识客观事物过程中形成的稳定的心理机能,包括注意力、想象力、观察力、思考力、判断力、感知力和记忆力等多个基本因素。它能够使人能动地判断与分析,从而有效地认知世界。这种运用认识解决实际问题的功能,完全是由人脑承担。所以,所谓智力开发,就是有效地促进大脑机能的提高。而打算盘、运用口诀的过程,使脑中建立起“脑像图”,用心算驾御珠算、二者相辅相成的技能,使珠算应用者的智力得到提高。同时,珠算必须用手,而且往往是双手并用,十指上阵,还可促进儿童左右脑平衡发展。珠算高手,多可双手并用,右手拨珠,左手清盘,甚至双手同时拨珠,大大促进了大脑整体功能的开发,使人的视觉、听觉、触觉及整个肌肉都能协调一致,真“心灵手巧”之现实应验也。算盘和珠算,多自儿童时开始接触,而算盘的简易直观,又非常适合儿童思维的特点。儿童时代的心理特点是好奇,长于认识具象的事物。而作为计算工具的算盘,对初学的儿童来说,既是教具,又是学具,也是玩具。当初次接触算盘时,珠拨则数出,珠动则数变,与游戏相仿佛,颇有乐趣和吸引力,可以培养起浓厚的学习兴趣。同时算盘示数计数简单明快,其以珠学数,经档定位,层次分明;加中有减,减中有加,乘除互逆,算理算法清晰,口诀易学好记,对成长过程中的未成年人而言,堪称智力体操。

因在过去几百年中珠算普及率奇高,所以珠算口诀许多已超出数字计算的范畴,而变成熟语。如用除法口诀“三一三十一”来比喻将一物分为三份;用除法口诀“二一添作五”来比喻将一物分为两份;用加法口诀“三下五除二”来形容做事干净利索,如此不一而足,真是别有一番意趣。

于此“国粹”,炎黄子孙应备加珍视,倾力传承。学人中当有对其进行深入研究者。近人李俨先生著有《中国算学史》,在其第八章中,对珠算術、珠算起源、珠算加減法 、珠算乘除法等内容,表述甚详,对算盘与珠算来龙去脉之研究,功不可没。中国拥有对算盘的发明权,殆无疑义。后流传到日本、朝鲜、越南等亚洲国家甚至远传欧美,遍及世界,为人类文明贡献巨大。在计算机已被普遍使用的今天,古老的算盘仍具有顽强的生命力,尤其是进行加减法时,速度和准确率丝毫不亚于计算机。在对青少年智力开发方面,其促进作用也十分明显,因而在许多国家仍方兴未艾。因此,我们为能拥有这一大发明而深感自豪。

文章来源:邸永君